Ein Reisebericht solidarischer Gruppen aus Halle und Leipzig im September/Oktober 2015. Von Lore Salamon.

Über diesen Bericht: Insgesamt vier unterschiedlich große Gruppen machten sich in diesem Spätsommer auf den Weg in Richtung Ungarn und Kroatien, nachdem die dort für Flüchtende herrschenden Bedingungen bekannt wurden. Dies ist der Bericht unserer Erlebnisse in Ungarn, Kroatien und Serbien, die uns zornig, aber auch bewegt zurücklassen. Er umfasst den Zeitraum vom 14. September bis zum 3. Oktober. In diesem Bericht findet (fast) keine politische Analyse statt; dennoch erlebten wir derart viel Ungerechtigkeit, Willkür und Diskriminierung, dass es unmöglich wäre, diese im Zuge eines Reports über die Ereignisse nicht zu erwähnen – und besonders in Hinblick auf Organisationen mit einem humanitären Mandat anzuprangern.

Der Bericht kann auch als PDF heruntergeladen werden.

Wir möchten hiermit einen Teil dazu leisten, dass veröffentlicht und geteilt wird, was momentan mitten in Europa geschieht. Dies ist kein Bericht aus einem fernen Krisengebiet, sondern größtenteils aus EU-Ländern. Ein erschreckendes Fazit unserer Erlebnisse lautet, dass auch innerhalb Europas der Tod von Menschen hingenommen werden würde, wenn nicht selbstorganisierte Gruppen wie die unsere dort interveniert und inoffizielle Versorgungsstrukturen aufgebaut hätten. Wäre dies nicht passiert, wäre weitaus Schlimmeres passiert. Und während von allen Seiten die „unverzichtbaren“ HelferInnen gelobt werden, wurde und wird die Katastrophe hingenommen oder bewusst herbeigeführt.

Anfang September 2015: Tausende Flüchtende begeben sich auf den „Marsch der Hoffnung“. Weil ihnen die reguläre Weiterreise, selbst mit gültigen Tickets, von den ungarischen Behörden verwehrt wurde, haben sich viele der dort seit Tagen ausharrenden Menschen entschlossen, sich zu Fuß auf den Weg Richtung Österreich und Deutschland zu machen. Die europäische Abschottungspolitik ist auf den Kopf gestellt – die sich entwickelnden Dynamiken sind in der jüngeren Vergangenheit des europäischen Grenzregimes beispiellos. Als die Nachrichten vom „Marsch der Hoffnung“ Halle und Leipzig erreichen, beschließen wir, uns auf den Weg Richtung Ungarn und Serbien zu machen, um vor Ort flüchtende Menschen zu unterstützen und uns ein Bild der Lage zu machen. Dass uns unser Weg schlussendlich nach Kroatien führen wird, ist uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst.

Horgoš (Serbien)

Montag, 14. September, Halle (Saale). Wir brechen auf, unser Auto ist bepackt mit Sachspenden wie Decken, Zelten und warmer Kleidung, außerdem haben wir Geldspenden dabei, um vor Ort für die Menschen einkaufen zu können. Während der Fahrt erreicht uns die Nachricht, dass der Grenzübergang in Röszke (Ungarn) geschlossen und das dort befindliche Lager bereits leer ist. Am nächsten Tag sehen wir es selbst: Vor dem geschlossenen Grenzübergang auf ungarischer Seite ist großes Presseaufgebot – Übertragungswagen und dutzende Journalisten. Ein Polizeihubschrauber kreist am Himmel. Hier kommt niemand durch.

Nach einer Diskussion mit den serbischen Grenzbeamten über die Einfuhr unserer Hilfsgüter kommen wir nach Einbruch der Dunkelheit in Horgoš (Serbien) an, also auf der serbischen Seite eben jenes geschlossenen Grenzübergangs, durch den die Menschen nicht passieren dürfen.

Durch eine Art Palisade (Zaun und Natodraht) ist die Grenze hier verschlossen. Rund um die Uhr bewachen ungarische Militärbeamte auf ihrer Seite den Übergang. Immer wieder gibt es lautstarke Proteste der Flüchtenden. Vor allem aber erschöpfte Reisende: Tausende Menschen sitzen in der Dunkelheit. Manche mit Zelt, mache mit einem Schlafsack, einer Decke oder Isomatte, viele aber auch mit nichts. Einen Platz zum Schlafen bietet nur der kalte Boden. Es ist für uns alle ein Schock – uns war nicht bewusst, was uns hier erwartet.

Binnen kürzester Zeit haben wir noch am selben Abend alle unsere Sachspenden verteilt. Gereicht hat es gerade mal für einen Bruchteil der Anwesenden.

Dies ist der Anfang einer Reihe von dramatischen Tagen und Nächten, die uns im Nachgang wie Wochen erscheinen werden.

Der nächste Morgen: Der Eindruck vom Vorabend verschlimmert sich bei Tageslicht. Dies ist eine humanitäre Katastrophe. Viele der Menschen sind seit Wochen auf der Flucht und völlig erschöpft, unter ihnen auch viele Alte, Kranke und Kleinkinder. Die hygienischen Zustände sind unzumutbar und die meisten Menschen, die wir sehen, haben weder Wasser noch Nahrung, was bei 35°C lebensgefährlich ist.

Weder der UNHCR noch andere größere Hilfsorganisationen sind vor Ort, lediglich die „Ärzte ohne Grenzen“ und eine kleine dänische Organisation haben ein Medizelt aufgestellt. Und so starten wir den Versuch einer – wenn auch minimalen – Grundversorgung, gemeinsam mit einigen HelferInnen aus anderen europäischen Ländern und ein paar der anwesenden Flüchtenden. Ein kleines leerstehendes Zollgebäude wird zu Sammellager und Verteilstelle für Sachspenden, Wasser und Lebensmittel. Davor beginnt eine Feldküche, warmes Essen zuzubereiten. Und auch kleine medizinische Hilfen gehören zu unseren Tätigkeiten, insbesondere wundgelaufene Füße gilt es zu versorgen und zu verbinden. Während dieser Behandlungen finden wir am ehesten Zeit für intensive Begegnungen mit den Menschen. Auch mit Kindern, die, so finden wir, oft kaum noch kindliche Regungen zeigen. Wir lernen auch Mahmud, einen 15-jährigen Basketballer aus Damaskus kennen. Er spielte dort in der syrischen Nationalmannschaft und hilft uns in den folgenden Tagen mit Übersetzungen ins Arabische. Wohin seine Reise weiter verlaufen ist, wissen wir leider nicht.

Am Nachmittag eskaliert die Situation. Die Sondereinheiten der ungarischen Polizei, die komplett vermummt bereits am Morgen neben den Grenzbeamten aufgetaucht sind, provozieren Auseinandersetzungen mit den Flüchtenden an der Grenze. Ein Wasserwerfer schießt in die Menge – aber nicht nur mit Wasser, sondern auch mit CS-Gas. Das zuvor besorgte Wasser muss nun dafür verwendet werden, den Verletzten die Augen auszuspülen. Mehrere Menschen, darunter eine schwangere Frau, kollabieren, Mütter suchen verzweifelt nach ihren in den Tränengaswolken und im allgemeinen Tumult verlorengegangenen Kindern, Verletzte werden von SanitäterInnen verarztet. Drei serbische Krankenwagen kommen hinzu, um die Verletzten zu versorgen – doch selbst diese werden bei einer weiteren Tränengasattacke vom ungarischen Militär gezielt beschossen. In diesem Chaos gehen unsere Feldküche und das Materiallager völlig unter und letzteres ist durch das Tränengas nicht mehr zu benutzen. Wir versuchen zu retten, was zu retten ist und in einem anderen leeren Gebäude unterzubringen. Und in all dem Chaos der Katastrophenjournalismus.

Ab Mittwoch Abend und im Verlauf des Donnerstags leert sich der Ort schon wieder. Die Menschen werden mit Bussen erst zu einem offiziellen Lager des UNHCR in Kanjiža gebracht, von wo aus sie per Reisebus (die Tickets kosten 25€, am Vortag waren es noch 20€) zur kroatischen Grenze, wahrscheinlich nach Bezdan und Šid, weiterreisen können. Erstaunlich gelassen und hilfsbereit bei all dem zeigt sich im Zuge dessen die serbische Polizei, vor der wir im Vorhinein noch extra gewarnt worden sind. Im Gegenteil dazu werden uns die MitarbeiterInnen des Camps in Kanjiža, als wir uns einen Eindruck der Versorgungslage im Camp machen wollen, sehr unfreundlich des Geländes verweisen.

Tovarnik (Kroatien)

Donnerstag Abend übernehmen und verladen wir das Küchenequipment in Horgoš und folgen dem Treck nach Kroatien. Spät in der Nacht landen wir in Tovarnik. Hier werden wir Zeugen einer unfassbar dramatischen Situation am Bahnhof. Ein seit dem Nachmittag bereitstehender Zug ist völlig überfüllt. Bereits am Nachmittag war es zu heftigen Tumulten um den Zug gekommen, da den anwesenden Wartenden klar wurde, dass nur ein Teil von ihnen mit diesem Transportmittel würde weiterreisen können.

In einem der Waggons lassen sich die Fenster nicht öffnen und die Belüftung fällt aus, der Sauerstoffgehalt im Innern sinkt rapide. Die Fenster beschlagen bereits, Menschen schlagen von innen an die Scheiben. Uns wird das Ausmaß der Katastrophe klar und wir greifen ein – denn an beiden Türen stehen kroatische PolizistInnen und lassen die Menschen nicht aussteigen. Zudem haben die Menschen, die sich im Zug nahe der Türen aufhalten, Angst, diesen zu verlassen. Erst durch unsere Intervention gelingt es, die Türen dauerhaft zu öffnen und Menschen aus dem Waggon zu holen. Schweißüberströmt fallen uns einige kurz vor dem völligen Kollaps entgegen, unter ihnen etliche Frauen und Kinder.

Wie viele Menschen in diesen Waggon gepfercht sind und wann sich wohl noch Schlimmeres ereignet hätte – wir wissen es nicht. Doch uns wird bewusst, wie willentlich gesundheitliche Gefährdung oder gar der Tod von Menschen auch an innereuropäischen Grenzen in Kauf genommen wird.

Noch in derselben Nacht kommt es im Dorf in Tovarnik ebenfalls zu tragischen Szenen. Mitten in der Nacht kommen mehrere Reisebusse an. Die Polizei erteilt den Befehl, dass zuerst Frauen und Kinder die Busse besteigen sollen, sodass etliche Familien getrennt werden. Ein Mann berichtet uns, dass er bereits zum dritten Mal innerhalb von knapp zwei Wochen seine Familie verloren hat und nun wieder nicht weiß, wo sie ist; weder beim Besteigen der Züge noch bei der Verteilung in Busse wird den Flüchtenden mitgeteilt, wohin sie gebracht werden.

Da bei weitem nicht alle Menschen einen Platz im Bus bekommen, müssen mehrere Hundert Zurückgebliebene die restliche Nacht auf der Straße schlafend verbringen. Unsere letzten zehn Decken wickeln wir um Säuglinge und Kinder, die auf dem blanken Boden liegen.

Vor Ort in Tovarnik sind zu diesem Zeitpunkt bereits auch einige andere HelferInnen, beispielsweise von der Initiative SOS Konvoi, die noch in derselben Nacht beginnen, eine kleine Station zum Verteilen von Wasser und Spenden aufzubauen. Unsere Küche bauen wir am nächsten Morgen – es ist bereits drückend heiß – unter einem Schleppdach neben sechs großen Getreidesilos auf. Ein hilfsbereiter Bauer fährt seinen Trecker zur Seite und stellt uns Licht sowie einen Stromanschluss zur Verfügung. Gemeinsam mit anderen AktivistInnen aus Polen, Tschechien und Deutschland und deren Küchenequipment entsteht in kürzester Zeit eine vorzeigbare Feldküche. Auch freunden wir uns gleich mit einigen syrischen Geflüchteten an, die unter ebenjenem Dach ihren Schlafplatz haben.

Am Bahnhof, das ist uns klar, wird das warme Essen am dringendsten benötigt. Wir erfahren, dass die Menschen dort teilweise seit Tagen ausharren – und im Gegensatz zu uns Volunteers mit unseren gelben und orangen Warnwesten den Ort nicht frei verlassen und wieder betreten dürfen.

Die hygienische Situation und die Versorgung dort sind besonders katastrophal. Überall Gestank und Dreck, viel zu viele Menschen auf engstem Raum, wenig Schatten und lediglich ein Zelt vom kroatischen Roten Kreuz, aus dem Äpfel und kleine Flaschen Wasser verteilt werden.

Doch kurz bevor wir mit dem Verteilen des Essens richtig beginnen können, wird uns dies von drei sehr rabiaten Polizisten in Kampfmontur untersagt.

Und obwohl wir darauf hinweisen, dass die Menschen seit Tagen nichts Warmes gegessen haben und sich bereits eine lange Schlange vor unserem Bus gebildet hat, wird uns unmissverständlich klar gemacht, dass wir sofort zu fahren haben. Schweren Herzens machen wir das dann auch – eine Eskalation würde niemandem nutzen. Doch selbst das Rote Kreuz will unser Essen nicht verteilen.

Wir unternehmen am nächsten Tag noch zwei Anläufe, den Menschen am Bahnhof Essen zu bringen. Beim dritten Versuch klappte es dann, wobei ein bereitstehender Zug die Aufmerksamkeit sowohl der Polizei als auch der Flüchtenden voll auf sich zieht.

In den folgenden Tagen zeigen sich deutlich die Grenzen des ehrenamtlichen und spontanen Helfens. Denn obwohl sich am Samstag Abend das faktisch – wenn auch inoffiziell – bestehende Lager in Tovarnik mit immer mehr Freiwilligen füllt, viele von ihnen aus Österreich, wird die Situation immer chaotischer und hektischer – zumal sich abzeichnet, dass es regnen wird. Fast keiner der Freiwilligen hat professionelle Katastrophenschutzerfahrungen. Binnen kürzester Zeit müssen gemeinsam Lösungen erarbeitet werden, wobei gleichzeitig klar ist, dass manche Probleme für uns unlösbar bleiben werden – zum Beispiel weil klar ist, dass niemals für über 5.000 Menschen ein trockener Schlafplatz organisiert werden kann, jedenfalls nicht von uns.

Dennoch ist auch beeindruckend zu sehen, wie Menschen ohne große Absprachen und ohne große Kenntnisse innerhalb weniger Stunden und Tage in der Lage sind, selbstorganisiert eine Versorgung für mehrere Tausend Personen zu stemmen.

Hier zeigt sich auch der Skandal des beinahen Totalversagens von NGOs und Hilfsorganisationen wie dem UNHCR. Dieser Skandal und unsere Fassungslosigkeit darüber werden sich noch durch diesen ganzen Bericht ziehen. Während eine Handvoll Freiwillige mit Privatspenden tausende Menschen notdürftig versorgen, ist der UNHCR träge und unfähig, auf die schnell wechselnden Ereignislagen zu reagieren. In Tovarnik beispielsweise hat der UNHCR erst dann begonnen, ein Zelt aufzubauen, als nach Tagen des Chaos die meisten Flüchtenden schon wieder weitergezogen sind. Ein paar ratlos aussehende MitarbeiterInnen in blauen Westen, die sich die Situation anschauen – das ist alles. Bedenken wir hierbei: Der UNHCR ist normalerweise in Krisen- und Kriegsgebieten im Einsatz.

Hier in Tovarnik, heißt es in einem Bericht, hätten über 14.000 Geflüchtete Halt gemacht, nachdem sie die grüne Grenze von Serbien überschritten hätten. Ob dies stimmt, ist aufgrund der dynamischen Situation schwer zu beurteilen. Doch ein Eindruck an der Landstraße spricht Bände: Über 700 Meter lang zieht sich auf der Straße eine Schlange von eng an eng gestellten Rücksäcken und Taschen, daneben und im Straßengraben wartend die dazugehörigen Menschen. So harren im Verlauf von drei Tagen mehrere Tausend Menschen aus, um einen Platz in einem der Busse erhalten.

Am Sonntag machen wir uns, nach einer knappen Woche dort, auf den Rückweg. Im Grenzort Beli Manastir, zur ungarischen Grenze hin, versuchen wir noch, einen Eindruck von einem Lager, welches vom Roten Kreuz geführt wird, zu bekommen. Allerdings wird uns der Zutritt verwehrt.

An der Grenze zwischen Kroatien und Ungarn ist bereits der Natodraht ausgerollt und die Grenzkontrollen sind ebenfalls wieder eingeführt.

Opatovac (Kroatien)

Zur gleichen Zeit macht sich eine weitere Gruppe aus Halle und Leipzig auf den Weg. Beinahe hätten wir uns auf der Autobahn abklatschen können. „Wir“ – das ist also von nun an eine weitere Gruppe aus Halle und Leipzig.

Wir haben durch Telefonate und Twittermeldungen erfahren, welches Gepäck es gilt, dabeizuhaben, und so ist unser Bus nicht nur mit Schlafsäcken, Decken, warmen Schuhen, Zelten sowie Planen bestückt, sondern auch mit einem beachtlichen Einkauf aus einer solidarischen Apotheke und einigen Kisten Hygienematerialien aus der Drogerie. Zudem haben wir nun einen Spendenaufruf geschaltet und sind überwältigt von der Solidarität und der Spendenbereitschaft vieler Menschen in der ganzen Republik; viele, die uns mehrere hundert Euro anvertrauen, kennen wir gar nicht.

Nach einem Zwischenstopp in Wien – diese Stadt ist bereits zur Drehscheibe der meisten deutschen und österreichischen AktivistInnen avanciert – fahren wir an die Grenze nach Tovarnik. Dort werden hunderte Flüchtende im Niemandsland zwischen den Grenzen festgehalten, doch wir dürfen nicht zu ihnen. Ein Mitarbeiter des kroatischen Roten Kreuzes nimmt uns zur Seite und raunt uns zu: „Bapska. Go to Bapska“. Bapska, das ist ein kleiner Grenzort in der Nähe von Tovarnik und offenbar seit einigen Stunden Teil der Ausweichroute nach Kroatien. Es ist bereits mitten in der Nacht, und als wir uns auf den Weg nach Bapska machen, sehen wir plötzlich auf der Landstraße auf der linken Seite einen Platz, mit einigen Autoscheinwerfern beleuchtet, Menschen, Kleinbusse. Wir halten an und schon sehen wir dutzende Menschen, die in der Dunkelheit hierher gelaufen sind, und solche, die gerade ankommen. Sie lassen sich erschöpft auf dem blanken Boden nieder, ein paar PolizistInnen sind anwesend – und wir.

Dieser Ort wird in den nächsten Tagen in den Medien bekannt werden: Opatovac, dieses kleines Dorf an der kroatisch-serbischen Grenze. Weinbauern wohnen hier, es ist leicht hügelig, Apfelhaine und Maisfelder säumen die kurvigen Straßen, hübsch ist es und beschaulich. Eigentlich ist dies ein Ort zum Urlaubmachen, auch weil es hier irgendwie anders ist als in Deutschland, „exotisch“. Wenn in Deutschland von „Balkanflüchtlingen“ die Rede ist, sind damit Menschen gemeint, die gar nicht weit von hier lebten. Doch nun, da die Menschen von noch weiter her kommen, ist dieser Ort ein Teil des Europas, welches die Flüchtenden nicht mehr aufhalten konnte, welches sie nun in Lager steckt und in Busse verfrachtet. Ein Teil der Maschinerie, dieses Projekts einer Festung.

Als wir unsere mitgebrachten Güter verteilen wollen, werden wir fast überrannt. Die Menschen streiten sich in ihrer Verzweiflung um die viel zu wenigen Decken und Lebensmittel, die wir dabei haben. Wir sind überfordert, würden gerne allen etwas geben, und müssen doch viele enttäuschte und verzweifelte Gesichter zurück lassen.

Bis in die späten Morgenstunden sind wir auf der Landstraße unterwegs und verteilen aus dem Beifahrerfenster unsere Lebensmittel und versuchen Kraft zu spenden: Es ist nicht mehr weit. Dabei sehen wir viele Menschen, die sich kaum noch auf den Beinen halten können. Sie tragen all ihre Habseligkeiten bei sich, manche lassen vor Erschöpfung sogar ihre Taschen zurück und tragen nur noch sich selbst. Die Landstraße zum Lager zieht sich für die sicherlich übermüdeten und mangelernährten Menschen ewig hin. Immer wieder werden wir gefragt, wie lange es noch sei. Von dem Ankunftsort der Busse an der Grenze bis nach Opatovac sind es Berichten zufolge zwischen acht und zwanzig Kilometer.

Am Mittag sind einige Autos hinzugekommen, vor allem internationale Presse. Es wird von 35.000 Menschen gesprochen, die in den letzten Tagen in Kroatien unterwegs gewesen wären.

Der Versorgungsbereich des Lagers – grüne, runde Zelte und ein Häuschen, ein schweres Gatter davor – wird wohl gerade erst aufgebaut. Die Polizei und das Militär sperren ab. Ein Rot-Kreuz-LKW bringt Wasser, jedoch wird dieses nicht an die Menschen verteilt, sondern hinter die Absperrung gebracht. Alle warten darauf, hineinzudürfen, immer heißt es „gleich, gleich“. Erst am frühen Nachmittag werden in Schüben Menschen in den Versorgungsbereich (wenngleich dieser Begriff vermutlich euphemistisch ist) gelassen. Der Zutritt ist an die Registrierung gekoppelt, es zieht sich unglaublich lange hin. Wir versorgen die Menschen, die noch davor warten, mit Medikamenten, Hygieneartikeln und Sonnencreme. Vor allem durch das viele Laufen (in oftmals komplett kaputten Schuhfetzen) gibt es viele offene Wunden. Bis zu diesem Zeitpunkt sind wir die einzigen Volunteers vor Ort. Die großen Organisationen – Rotes Kreuz und UNHCR – zeigen sich mal wieder überfordert und untätig im Sinne einer Direktversorgung. Ein Mitarbeiter des UNHCR bittet uns, weitere Lebensmittel und vor allem Getränke zu kaufen, obwohl direkt hinter dem Zaun zum Versorgungsbereich große Wassertanks stehen. Zuständigkeiten scheinen sehr unklar zu sein, und wir empören uns, von einem UNHCR-Mitarbeiter gebeten zu werden, Lebensmittel und Getränke zu kaufen. Was für ein Skandal!, denken wir – und fahren los zum Supermarkt. Was sonst könnten wir tun?

In den folgenden Stunden erreichen einige weitere HelferInnen das Lager und eine minimale Versorgungsstruktur beginnt. Die Médicins Sans Frontières (Ärzte ohne Grenzen) haben ein Zelt aufgebaut, es gibt heißen Tee und ein paar Informationen. Doch noch immer kommen die Menschen zu Fuß an. Die Busse, welche sie in Šid bestiegen hatten, scheinen sie nur ein paar Kilometer außer Sicht der dort anwesenden Volunteers gebracht und einem weiterhin langen Fußmarsch ausgeliefert zu haben.

Am Abend ist der Schauplatz wieder der Bahnhof in Tovarnik, an dem wiederum Menschen in Züge steigen, Ziel: unbekannt. Nach Ungarn, ist zu vermuten, doch dann?

Äußerst bemerkenswert ist, wie wir zum Bahnhof gekommen sind: In Opatovac hatten wir beobachtet, wie etliche Reisebusse, in denen Flüchtende saßen, das Lager verließen und nach kurzer Zeit zurückkehrten. Somit wurden die Menschen an einen nahegelegenen Ort gebracht, schlussfolgerten wir. Als wir in Tovarnik beim örtlichen Headquarter des UNHCR nachfragen, wohin die Busse fahren würden, versichert man uns, diese würden direkt an die ungarische Grenze fahren. Als wir sogar dezidiert den Bahnhof als möglichen Zielpunkt der Busse erwähnen (und dieser ist ca. zwei Kilometer von diesem Headquarter entfernt!), wird uns mit Nachdruck versichert, dort sei niemand.

Wir wollen uns selbst ein Bild machen, fahren zum Bahnhof und siehe da: Ein Zug steht auf dem Gleis, zwei oder drei Dutzend Polizisten stehen davor. Die Menschen hängen an den Fenstern und rufen nach Wasser. Im Fünf-Minuten-Takt kommen Busse aus Opatovac an. Wir verteilen all unser Wasser von der Ladefläche, dutzende Sechserpacks, und es reicht immer noch nicht. Erst als wir entschieden dem UNHCR im Dorf das Wasser aus dem davor stehenden Zelt abnehmen, kann der allgemeine größte Durst gelöscht werden.

Das muss man sich mal vorstellen: Die zuständige Hilfsorganisation hat im Dorf eine Ladenfläche angemietet, davor ein Zelt aufgebaut und Wasser dort hineingestellt, Mitarbeiter stehen telefonierend und rauchend davor – und zwei Kilometer entfernt schreien die Menschen nach Wasser. Und es sind wir, Volunteers aus Deutschland, Österreich und Tschechien, welche dies herausfinden und den Menschen Wasser bringen.

Zurück im Lager in Opatovac funktioniert inzwischen die Versorgung durch Freiwillige, also außerhalb des offiziellen Versorgungsbereiches, einigermaßen. „Einigermaßen“ heißt dennoch, daß unsere 54 kg Bananen innerhalb von fünf Minuten weg sind, ebenso die 30 kg Äpfel und diverse Kisten Müsliriegel und andere Snacks. „Einigermaßen“ versorgt haben wir auch die ankommenden Flüchtenden am Bahnhof; die permanente Knappheit der Versorgungsgüter ist jedoch bei allen verinnerlicht. Dass Familien bevorzugt versorgt werden, weil es nicht für alle reicht, wissen alle; und selbst ein achtjähriger Junge bittet uns um Wasser „für sein Baby“.

Ab und zu finden wir Zeit für eine Unterhaltung. Als wir zwei junge Syrer auf den Fußmarsch von Serbien hierher ansprechen und wie es ihnen ginge, sagen diese lakonisch, das bisschen Laufen sei doch gar nichts gegen den bisherigen Fluchtweg über die Türkei.

Später sammeln andere Freunde aus Halle weitere Erfahrungen in Opatovac. Bereits kurz nach Aufbau des Lagers mussten wir entsetzt feststellen, dass mit der Maxime „women and children first“ an Registrierungsstellen, Bussen oder Zügen Familien gewaltvoll auseinandergerissen werden. Sie finden sich im unübersichtlichen, dunklen Lager nicht wieder oder – noch schlimmer – werden mit unterschiedlichen Bussen an unterschiedliche Grenzen gebracht. Immer wieder begegnen wir Menschen, die ihre Familie suchen. Irgendwann im Lauf der Tage richtet das Rote Kreuz in Opatovac eine Familiensammelstelle ein. Doch das macht uns nicht minder wütend auf die Behörden und Organisationen ob dessen, wie leicht es mit ein wenig Rücksichtnahme wäre, dieses Leid zu vermeiden.

Beli Manastir (Kroatien), beim Grenzübergang Baranjsko – Petrovo Selo

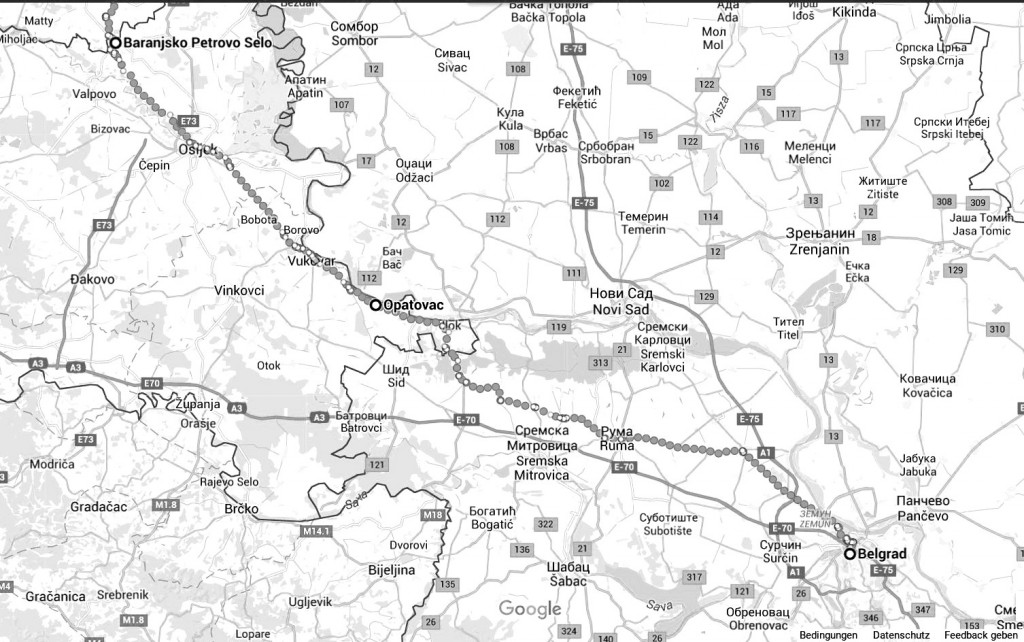

Mittwoch, 23. September: Bereits am frühen Morgen herrscht reges Treiben im Lager. Busse verlassen den Ort im Konvoi mit Polizeieskorte. Doch wohin nur? Wie immer erhalten wir weder von der Polizei noch von den Hilfsorganisationen brauchbare Informationen, und so heften wir uns selbst an die Fersen eines solchen Buskonvois. Zwar verlieren wir die Busse, die mit Polizeischutz im Affenzahn durch alle Dörfer mit 90 Sachen heizen, zwischendurch, aber mit Blick auf die Karte und ein paar Schlußfolgerungen aus Tweets und Gerüchten finden wir den richtigen Grenzübergang und „unsere“ Busse wieder.

Es ist unwirklich: Hinter dem nagelneuen Zaun sehen wir überall militärische Fahrzeuge, Panzer, und Armeeangehörige. Die ungarische Armee darf seit heute scharfe Waffen an der Grenze einsetzen. So wie es hinter dem Zaun aussieht, glaubt man das sofort.

Alle Polizisten auf kroatischer Seite sind freundlich – und hoffnungslos überfordert. Sie sind ratlos und verärgert über die ungarischen Armeeangehörigen, die kein Wort mit ihnen reden. Der verschwitzte Polizist sagt, mit Blick auf den Zaun, hin zu ungarischer Seite, „they are totally crazy“, die sind total verrückt.

Hier müssen die Menschen die Busse verlassen und die Grenze zu Fuß passieren. Auf der ungarischen Seite warten wiederum Busse, die sie – das erfahren wir am nächsten Tag – zu einem wenige Kilometer entfernten Bahnhof bringen. Die Menschen, die in diesen Bussen sitzen, kommen direkt aus dem Lager in Opatovac. Dort wurden sie nach ihrem Ankommen aus Serbien registriert und in die Busse gesetzt. Diese Busse warteten oft Stunden, bis ein Konvoi zur Grenze aufbrach. Somit haben diese Menschen mindestens seit einigen Stunden nichts gegessen und getrunken, geschweige denn eine Toilette aufgesucht. Und mit der Registrierung in Opatovac, das wissen wir, geht nicht unbedingt eine Mahlzeit einher. Im Glücksfall haben sie von einer Feldküche einen Teller bekommen, ein wenig Obst oder Babynahrung, aber viele hatten dazu keine Gelegenheit und sind extrem hungrig und durstig. Die Stunden an diesem Abend sind auch für uns furchtbar und erschöpfend. Knapp ein Dutzend der Reisenden müssen medizinisch notversorgt werden, Erwachsene, Babys und Kleinkinder haben seit dem Morgen nichts gegessen und erwarten eine weitere lange Busfahrt. Wir sind zu viert und mit unserem Kleinbus die einzigen, und Hunderten fehlt es am nötigsten. Ständig kommen die SanitäterInnen oder PolizistInnen auf uns zu und fragen, ob wir Wasser oder Essen hätten. Wir haben nicht einmal ansatzweise genug, um überhaupt jedem wenigstens einen Snack kommen zu lassen.

Obwohl wir versucht haben, die Information über die katastrophale Lage am Grenzübergang zu verbreiten, sieht am nächsten Tag alles immer noch genau so aus. Es ist beschämend und zum Verrücktwerden. Wir haben mit dem UNHCR telefoniert, eine vergleichsweise engagierte Persongesprochen, und: nichts. Keine NGO, keine Toilette, kein Wasser, kein Essen. Ein letztes Mal verladen wir kistenweise Bananen und Wasser. Auf ungarischer Seite stehen die Menschen an, um abgefertigt zu werden. Ein kleiner weißer Pavillon mit ein paar Kisten (darin sind Lebensmittel zu vermuten) ist die „Versorgungsstelle“ des ungarischen Roten Kreuzes für die hunderten von Menschen, die hier im Laufe der Stunden durchgeschleust werden. Wir denken: Diese Leute kommen aus dem Krieg, und was sie hier sehen, ist das Militär, mit scharfen Waffen im Anschlag, in einem Niemandsland aus Maisfeldern, einem Zaun und Polizei und Armee, und ein Weg ins unfreundliche Unbekannte. Von Seiten der Ungarn herrscht weiterhin eisiges Schweigen, auch gegenüber der kroatischen Polizei.

Vor uns pinkeln Kinder in die Büsche. Die Menschen haben keinerlei Privatsphäre, es riecht bereits sehr streng überall. Wir geben unsere letzten Medikamentenvorräte an die Sanitäter, vor allem Schmerzmittel sind ihnen ausgegangen.

Und auch am Tag darauf wird sich nichts geändert haben.

… und nochmal Opatovac (Kroatien)

Nachdem wir in den ersten Stunden und Tagen im Auge des Sturms als Volunteers mit unseren Warnwesten relative Bewegungsfreiheit hatten und von der Polizei wie in Barajsko teilweise aktiv unterstützt wurden, sind die Erlebnisse der nächsten Gruppe vor allem von der sukzessiven Verdrängung der HelferInnen aus den Lagern bzw. der Umgebung geprägt – eine Entwicklung, die völlig absurd erscheint und dennoch wahr ist:

In Opatovac beginnt alles damit, dass plötzlich ZivilpolizistInnen unterwegs sind und die Personalien der HelferInnen aufnehmen. Gerüchte gehen um und die Stimmung ist angespannt. Es zeichnet sich ab, dass die Arbeit der Freiwilligen kriminalisiert werden soll – beispielsweise durch angebliche Gesundheitsgefährdung durch das von den Feldküchen zubereitete Essen. Der Gesamteindruck, den diese verschiedenen Teilereignisse hinterlassen werden, ist der: Das Rote Kreuz und die Behörden wollen keine Zeugen für das, was sie da tun. Im Trubel der Ereignisse der nächsten Stunden und Tage schaffen einige von uns es ab und zu, den Lagerbereich zu betreten und einen Blick in die Armeezelte zu erhaschen. Was genau wir erwartet hatten, wissen wir nicht, jedoch eins: Es ist weitaus schlimmer. Es tropft von der Decke, auf dem Asphalt-Boden steht das Wasser teilweise in Pfützen, es gibt kein Licht, keine Planen, keine Decken, nichts.

Und obgleich bei UNHCR und Rotem Kreuz Hilfsgüter vorhanden sind – teilweise stapeln sich dutzende oder gar hunderte warme Decken in Containern – behaupten diese, nichts ausgeben zu können, da bislang eine Akkreditierung durch das kroatische Innnenministerium fehle.

Und überhaupt, diese ganzen Genehmigungen auf einmal! Auch wir sollen uns plötzlich akkreditieren lassen. Das Rote Kreuz verlangt Listen mit Namen und Passnummern und hat ganz offensichtlich den Hut auf, und das obwohl dessen Mitarbeiter erst weit nach den Freiwilligen eingetroffen sind. Nachdem wir uns zähneknirschend auf diese Machtdemonstration eingelassen haben und unsere Namen und Passnummern hergeben, heißt es plötzlich, nur wer länger bliebe als vierzehn Tage, dürfe als Volunteer im Lager oder in der Umgebung helfen. Selbst wenn wir Nahrung und Tee in den Händen halten, und hungrige, durstige und verfrorene Menschen nur wenige Meter von uns entfernt stehen, verhindert das Rote Kreuz in Zusammenarbeit mit Polizei und Militär, dass wir diese Dinge austeilen.

Was bleibt? Die einzige Möglichkeit ist die, den Menschen vor der Ankunft im Lager Mahlzeiten und Getränke anzubieten, also Tee, Kaffee, Suppe und warmes Essen. Und das muss sein: Es wird oft die einzige Mahlzeit sein, die sie an einem Tag erhalten. Das Rote Kreuz teilt zur Zeit in einem Teil des Lagers drei Kekse und eine Banane mit 0,5 l Wasser als Tagesration an die Menschen aus. Warme Mahlzeiten? Fehlanzeige. Es gibt nur kalte, abgepackte Lebensmittel, respektive Thunfisch und/oder Brot.

Immer wieder nutzen wir Lücken (nette PolizistInnen oder physische Lücken im Zaun), um den Menschen im Lager zu helfen. Dort sind die Zustände katastrophal.

Während auf der einen Seite des Lagers Zelte leer stehen, sind auf der anderen Seite Menschen so dicht gedrängt, dass Kinder auf dem Bauch ihrer Eltern schlafen müssen. Es gibt zu wenig Decken und Isomatten im Lager selbst, und diese haben die Menschen auch nur, weil sie durch HelferInnen ausgeteilt wurden.

Der UNHCR sitzt auf den Decken und gibt diese nicht aus. Warum, weiß niemand.

Und so beginnen einige Freiwillige die eigenmächtige Verteilung der Decken aus dem UNHCR-Lager. Weil von uns Volunteers offiziell keine Kleidung oder Schuhe ins Lager gebracht werden dürfen, ziehen wir diese über, um sie im Lager wieder abzustreifen und zu verteilen.

Bei dieser Gelegenheit teilen wir auch Europakarten aus, damit die Menschen zumindest grob wissen, wo sie sich befinden. Denn wenn die Menschen einmal den Lagerbereich betreten haben, dürfen sie ihn bis zum Weitertransport im Bus selbstständig nicht mehr verlassen. Viele wollen natürlich wissen, wohin es geht. Doch genau wissen auch wir das nicht.

Teilweise sind die Zelte so überfüllt, dass die Menschen gezwungen sind, ihre Raststätte neben den Müllcontainern und Dixis zu errichten. Bis vor das Lager ist der Gestank zu riechen, der hier in der Luft ist – nicht zu sehen sind von dort die Müllberge, zwischen denen Menschen, auch Kinder, schlafen müssen. Die Dixis sind teilweise geschlossen, teilweise nicht geleert worden.

PressevertreterInnen ist der Zugang komplett untersagt. Wenn Volunteers dabei erwischt werden, wie sie fotografieren oder filmen, kann das Arrest zur Folge haben. Ein Mitfreiwilliger wurde bereits in Arrest genommen, weil er unter Verdacht steht, einem Journalisten beim Betreten des Lagers behilflich gewesen zu sein. Als es in er Nacht von Mittwoch zu Donnerstag regnet, müssen die Menschen teilweise neben den auslaufenden Mülltonen unter freiem Himmel schlafen, obwohl es leere (!) Zelte gibt. Und da der Lagerkomplex durch Zäune in Bereiche unterteilt ist, können sich die Menschen nicht selbstständig eine alternative Schlafgelegenheit suchen.

Da heute ein muslimisches Fest ist, wollen wir den Kindern Süßigkeiten schenken, werden jedoch vom Roten Kreuz und dem Militär daran gehindert. Nur das Rote Kreuz dürfe Nahrung austeilen.

Im hinteren Teil des Lagers haben Menschen teilweise seit 48 Stunden nichts zu Essen oder zu Trinken bekommen, auch nicht vom Roten Kreuz. Auch unsere von den Verantwortlichen massiv behinderte Versorgung kann nur punktuell erfolgen und erreicht die Menschen im hinteren Teil nicht. Als wir dies beim Roten Kreuz ansprechen wollen, erhalten wir als Antwort: „Glaubt nicht alles, was die euch erzählen…“

Und als sei dies alles nicht schon schlimm genug, erfahren wir von vielen Menschen, die durch die Sortierung in Busse und Bahnen ihre Familien aus den Augen verloren haben. Ein Mann erzählt uns, dass er von seiner schwangeren Freundin getrennt wurde. Zwar bekommen die Familien inzwischen nummerierte Bändchen, ähnlich denen bei einem Festival. Doch etliche mussten vorher das Lager verlassen.

Aber auch in diesem Elend geschehen kleine Momente, die Hoffung geben und tief bewegen. Inmitten eines schlagartig ausbrechenden Jubels rennen zwei Menschen aufeinander zu, ein Mann vom Vorplatz und eine Frau vom Lager aus. Nur durch das bauchhohe Gitter getrennt fallen sie sich küssend in die Arme. Später erzählt mir jemand, dass die beiden sich schon in Griechenland verloren hatten.

Und zwischen all den Bussen kommt eines Morgens eine alte Frau aus dem Dorf angelaufen. Sie zieht einen Handkarren, auf dem sie selbstgestrickte Socken für die Menschen bringt.

Es ist Donnerstag, der 24. September. Nach schweren diplomatischen Konflikten zwischen Kroatien und Serbien wird in der Nacht die Grenze offenbar für kurze Zeit geöffnet und mehr als 4000 Menschen kommen innerhalb einiger Stunden an. Kurzzeitig gewährt das Rote Kreuz uns Freiwilligen den Zutritt zum Lager, auch weil Nahrung und Wasser knapp geworden sind. Der Leiter des Roten Kreuzes entschuldigt sich am Freitag für die katastrophale Situation und dankt den Freiwilligen für ihre Arbeit.

Am nächsten Tag aber geschieht das Unfassbare: Am frühen Abend lässt der Innenminister den Vorplatz des Lagers räumen, auf dem sämtliche HelferInnen und NGOs wie die Ärzte ohne Grenzen seit Tagen die Menschen mit dem nötigsten versorgen. Das Militär droht Gewalt und Strafen an, wenn nicht Freiwillige und NGOs ihre Zelte und Ausrüstungen entfernen und erteilt Platzverweise. Während der Räumung mischt sich unter die Verzweiflung über die in Zerstörung begriffene Versorgungsstruktur die Angst vor Gewalt von Polizei und Militär. Wir werden schikaniert und unter der Androhung von Arrest mit unserer Ausrüstung und unseren Fahrzeugen immer weiter verdrängt. Verängstigt und frustriert reist daraufhin ein Großteil der Volunteers sofort ab.

Etwa zehn Freiwillige verbleiben in Opatovac. Um 21 Uhr kommen der Polizeichef und das kroatische Rote Kreuz plötzlich auf uns zu und verlangen nun doch, dass wir für die Geflüchteten kochen. Wir können es nicht fassen – im Lager sind zur Zeit ungefähr 4.000 Menschen und bis morgen werden weitere 10.000 erwartet. An einer Art Schneise zum Lager platziert sollen wir, die verbliebenen HelferInnen, nun Essen für alle bereitstellen.

Noch vor wenigen Stunden, vor der Räumung durch ebenjene, die nun von uns das Kochen verlangen, waren etwa zehn Nichtregierungs-organisationen und zahlreiche unabhängige Freiwillige vor Ort gewesen, darunter Greenpeace, Ärzte ohne Grenzen, sowie zwei mobile Küchen. Während die ankommenden Geflüchteten vor dem Lager bei starkem Regen und Kälte in langen Schlangen stehen mussten, konnten sie durch die Helfenden mit warmem Essen, Wasser, Kleidung, Decken und Medikamenten versorgt werden und in kurzen Unterhaltungen ein paar zusätzliche Informationen erhalten. Dies hätte weiterhin geschehen können – nun ist es unmöglich.

Noch immer strömen täglich tausende Menschen in das Lager in Opatovac.

Und auch weil wir wissen, dass die entbehrliche Reise der Flüchtenden bei weitem noch nicht zu Ende ist, sind wir wütend und verzweifelt. An der ungarischen Grenze, wohin die Menschen von hier gebracht werden, das wissen wir sowohl aus eigener Erfahrung als auch durch die Erzählungen unserer FreundInnen, sind sie weiterhin sich selbst überlassen. Es gibt ein paar Informationen und etliche Gerüchte darüber, wie lange und unter welchen Bedingungen die Menschen in Ungarn ausharren müssen. Und wir sind hier, könnten helfen – und dürfen es doch nicht.

In der Nähe von Šid (Serbien), an der serbisch-kroatischen Grenze

Die meisten Menschen, die in Opatovac ankommen, sind zuvor hier gewesen: auf einem Maisfeld zwischen Šid auf serbischer Seite und Bapska auf kroatischer Seite. Eine Grenze im eigentlichen Sinne gibt es hier nicht. Einige Polizeiabsperrungen auf einem Feldweg sind alles. Die Menschen müssen durch ein matschiges Maisfeld laufen, um zum UNHCR-Zelt zu gelangen, welches auf einer aspaltierten Fläche steht. Wir rutschen auch mehrfach beinahe aus – und das, obwohl wir im Gegensatz zu den Menschen auf der Flucht, die manchmal nur Flip-Flops oder Sandalen tragen, alle feste Schuhe tragen.

Eine weitere, diesmal größere Gruppe von uns hat sich aus Leipzig auf den Weg hierher gemacht, mit kleinen Zwischenstopps in Hegyeshalom und Zákány (Ungarn).

Als wir am Dienstag, den 29. September, ankommen, sind an dieser inoffiziellen Grenze auf serbischer Seite ungefähr 50 HelferInnen, darunter einige MedizinerInnen von den Ärzten ohne Grenzen, zwei Rot-Kreuz-MitarbeiterInnen, das UNHCR, etwa 20 Freiwillige aus Tschechien und die zum Zeitpunkt unserer Ankunft etwa zehnköpfige Küchengruppe aus Deutschland. Da die offiziellen Hilfsorganisationen abends Feierabend machen und ihre Zelte schließen, der Strom ankommender Menschen in der Nacht aber mitnichten abbricht, arbeiten die selbstorganisierten HelferInnen rund um die Uhr und eben verstärkt nachts. Die MedizinerInnen unter uns dürfen nach einigen Absprachen nachts das Zelt der Ärzte ohne Grenzen nutzen.

Andere von uns sind runf um die Uhr mit Kochen beschäftigt. Wenn zwischenzeitlich wenige Busse ankommen, ruhen wir uns jedoch nicht nur aus, sondern nutzen die Zeit für Besorgungen. Ein Pfarrer aus Šid stellt seit einiger Zeit Freiwilligen seine private Dusche und Wasser zur Verfügung. Im Nachhinein erfahren wir, dass seine letzte Wasserrechnung ein Drittel seines 300€-Gehalts betrug.

Doch auch hier währt die Zusammenarbeit nicht lange. Am nächsten Morgen erfahren wir vermehrt von Beschwerden der kroatischen Behörden, die Menschen würden mit Magen-Darm-Beschwerden ankommen. Schuld daran, so wird uns mitgeteilt, sei das von uns zubereitete Essen. Wir können es nicht glauben!

Seit Tagen und Wochen sind die Menschen unterwegs. Sie müssen in der Wildnis ausharren und übernachten, in der Kälte und im Regen; sie haben kaum Gelegenheit, sich zu waschen. Sie hungern tagelang, und die Essenspakete des Roten Kreuzes – so sie eines davon erhalten – bestehen aus Weißbrot, ungewaschenen Äpfeln und Fischkonserven. Die ÄrztInnen behandeln auch auf serbischer Seite seit Tagen Durchfallerkrankungen. Unser Essen ist seit Tagen und Wochen die erste (und wir befürchten, teilweise einzige) warme Mahlzeit für die Reisenden. Alle anwesenden HelferInnen, offiziell oder nicht, und sogar die PolizistInnen essen seit Tagen das Gleiche, Magenprobleme sind unter ihnen nicht vorgekommen. Im Kochzelt wird nur mit desinfizierten Händen und Einweghandschuhen gearbeitet und auch die Ausrüstung wird regelmäßig desinfiziert. Milch- und Fleischprodukte landen aus hygienischen Gründen gar nicht erst im Einkaufswagen.

Und doch, wir bekommen Besuch vom serbischen Gesundheitsministerium. Schnell ist klar, was hier beabsichtigt wird. Nachdem unsere fehlende Akkreditierung bemängelt wird (was ja im Grunde ein lösbares Hindernis darstellt), befiehlt man uns, sofort abzubauen und zu verschwinden, ansonsten müssten wir mit „Konsequenzen“ rechnen. Der Übersetzer rät uns, den Anweisungen Folge zu leisten. Wir packen das gesamte Küchenequipment, Zelte und sonstiges Material zusammen, zwischendurch bekommen wir immer wieder Besuch von einem sehr ungeduldigen Grenzbeamten. Die restlichen Lebensmittel lassen wir dort, sie sollen später von einem lokalen Helfer abgeholt werden. Die Küchengruppe kann sie nicht ohne Probleme in die EU einführen und wir sehen keine Möglichkeit, alles zu verarbeiten. Wir entschließen uns, nach Belgrad zu fahren, wo es in der Nähe des Hauptbahnhofes ein Camp von Flüchtenden geben soll.

Alle unabhängigen HelferInnen wurden an diesem Tag des Gebiets um die Grenze verwiesen, egal welche Form der Hilfe sie geleistet hatten. Ohne Grund, ohne Diskussion.

Zuvor hatten wir bei der Koordinierung des Grenzübertritts assistiert. Es hatte durch eine Panik Verletzte gegeben, uns wurde uns erzählt, dass zwei Kinder noch immer im Krankenhaus liegen würden. Zwar war uns zum Teil unwohl mit dieser Aufgabe – immerhin assistierten wir dem Militär, welches das uns als Volunteers entgegengebrachte Vertrauen ausnützte – jedoch werden wir nun umso ängstlicher, wenn wir daran denken, dass nun der freundliche Umgang in mehreren Sprachen wegbricht.

Außerdem ist uns ganz mulmig bei dem Gedanken, dass nun in der kommenden Nacht weder Presse noch unabhängige HelferInnen vor Ort sein werden – und somit nicht nur niemand, der den Flüchtenden wirklich hilft, sondern auch niemand, der Polizei und Militär auf die Finger schaut.

Als wir uns auf den Weg nach Belgrad machen, ist die Stimmung denkbar schlecht. Es kursiert die Information, dass heute Nacht noch 16 Busse ankommen werden.

Wir verlassen die Grenze. Wo bisher ca. 40 Volunteers ärztliche Versorgung, warmes Essen, koordinierte Grenzübertritte und Spendenausgaben möglich gemacht hatten, hat sich durch das Eingreifen der serbischen Behörden die Infrastruktur auf eine marginale Anzahl UNHR-MitarbeiterInnen und dem Roten Kreuz sowie die Polizei reduziert.

Belgrad

In Belgrad kommen wir am späten Mittwochabend an. In einem Park in der Innenstadt campieren seit einiger Zeit Geflüchtete in Zelten. Viele Familien mit Kindern befinden sich hier. Wir können mit Decken und Zelten aushelfen. An beiden Parks stehen LKW mit großen Wassertanks, die zum Waschen, Zähneputzen usw. genutzt werden. Eine Hilfsorganisation, dessen Zelt und Equipment wir am nächsten Tag zum Kochen nutzen können, verteilt von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends warme Suppe, Brot und Tee. Im Park ist auch eine lokale Refugees-Welcome-Initiative vertreten, die Informationen über weitere Routen, Verfahren und lokale Hilfsangebote an Flüchtende weitergibt. Das Rote Kreuz ist mit einem Container vor Ort, wie dort geholfen wird, ist uns allerdings unklar.

In unmittelbarer Nähe des Parks gibt es ein großes Spendenzentrum, in dem neben beachtlichen Mengen von Kleiderspenden auch Essen verteilt und Kinderbetreuung angeboten wird. Hier in Belgrad spürt man eine ausgeprägte Hilfsbereitschaft, und von lokalen HelferInnen wird immer wieder Wut über das Agieren der Politik geäußert.

Die Flüchtenden, die hier ankommen – vor allem AfghanInnen, wie es scheint – haben wochenlange Fußmärsche hinter sich und ruhen sich in Belgrad kurz aus, bevor sie einen der vielen Busse an die kroatische Grenze besteigen. Viele warten auf Familienangehörige. Andere haben kein Geld für eine Busfahrt, hängen hier deshalb fest oder machen sich zu Fuß auf den Weg. Daher machen wir es zu einer unserer Aufgaben, Bustickets nach Šid (die kosten gerade mal 10 Euro) zu kaufen und zu verteilen.

Ein älterer Mann erzählt, dass er, nachdem er länger in Östereich gelebt hat, abgeschoben wurde. Er versucht es trotzdem noch einmal – uns bleibt nur, ihm alles Gute zu wünschen.

Menschen mit verschiedensten Hintergründen treffen hier aufeinander. Die meisten wollen nach Deutschland oder in skandinavische Länder und sind sehr optimistisch, wenn sie von ihrem Ziel erzählen. Sie sprechen davon, schnell die Landessprache lernen und eine Arbeit finden zu wollen. Wir bauen am Donnerstag ein Infozelt mit freiem drahtlosen Internet auf, verteilen und sortieren Sachspenden und kaufen Lebensmittel, um etwas Warmes kochen und Essenspakete zusammenstellen zu können.

Hegyeshalom (Ungarn)

Auf dem Rückweg von Belgrad zurück nach Leipzig und Halle halten wir noch einmal in Hegyeshalom, dem Grenzort zu Österreich. Hier kommen die Flüchtenden an, steigen aus den Zügen und müssen ungefähr drei Kilometer zu Fuß zurücklegen, bis sie an die Grenze kommen. Hier warten auf österreichischer Seite wiederum Busse zur Weiterfahrt nach Wien und in andere österreichische Orte. Die Busse sind kostenfrei.

Es gibt viele Taxen auf österreichischer Seite, die zum Wiener Westbahnhof fahren und pro Fahrzeug 170 Euro kosten. Das Geld wird vor der Abfahrt von sogenannten „Koordinatoren“ eingesammelt und dann wird einer Gruppe ein Taxi zugewiesen. Ein Taxifahrer berichtet uns, dass es sich bei diesem Preis um eine staatlich festgelegte Pauschale handelt. Es gäbe aber, so erzählt er uns, durchaus „schwarze Schafe“, welche die Menschen nicht nach Wien bringen, sondern bei nächster Gelegenheit auf der Strecke absetzen, um zurückzukehren und noch einmal für eine Fahrt zu kassieren.

Weshalb die Taxen hier so erfolgreich sind und nicht mehr für die kostenfreien Busse geworben wird, erschließt sich uns nicht.

Am Grenzübergang selbst befinden sich auf ungarischer Seite sowohl die offiziellen Organisationen wie die Malteser und das ungarische Rote Kreuz, aber auch österreichische Freiwillige, die zusätzlich zu dem vom Roten Kreuz verteiltem Essen (wieder: Fischkonserven, Wasser, Brot) Lebensmittel, Schuhe und Wasser verteilen. Diese Parallelstruktur wird geduldet, ist aber unerwünscht.

Ausblick

Das war unser Bericht der vier Gruppen, die bis einschließlich 3. Oktober unterwegs waren. Viel ist jetzt schon seither geschehen und die Situation an den Grenzen hat sich schon wieder dramatisch gewandelt. Einige von uns werden in ein paar Tagen wieder auf dem Weg an die Grenzen sein. An diesen Bericht soll nun keine politische Analyse anschließen – dies würde wohl weitere Seiten füllen – doch kommen wir nicht umhin, festzustellen: Mitten in Europa werden Menschen willentlich sich selbst und dem drohenden Tod durch Hunger, Kälte und Not überlassen. Sie werden ohne Mitspracherecht von einem Ort zum anderen verfrachtet und von mundschutztragenden Soldaten wie eine gefährliche Masse behandelt.

Und die sogenannten „Hilfsorganisationen“ versagen komplett in ihrer Aufgabe, für die Menschen zu sorgen. An der Seite der Leute sind nur die Leute.

Unser Dank gilt an dieser Stelle all den großzügigen SpenderInnen, die uns vertrauten und unsere Unterstützung möglich machten. Doch trotz all unserer Bemühungen ist dies längst keine Retrospektive, die es erlaubt, sich zufrieden zurückzulehnen. Noch immer sind tausende Menschen auf dem Weg. Nun, Ende Oktober, hält der „Ausnahmezustand“ schon seit mehr als einem Monat an. Voller Sorge bemerken wir, dass der unglaubliche Skandal des Versagens der Hilfsorganisationen, der uns vor Ort und in Erzählungen entgegenspringt, in der allgemeinen Berichterstattung beinahe ausbleibt. Dort wird zwar täglich über die ankommenden Flüchtenden berichtet, jedoch meist in der Art, dass ihr Kommen eine unlösbare Überforderung für Europa und Deutschland darstellt. Und in dieses Narrativ passt das Versagen der Organisationen ganz hervorragend. So als würden sie zwar alles versuchen, doch vor der Menge kapitulieren und am Ende ihrer Kräfte sein. Und wenn schon Organisationen, die sonst in Kriegs- und Kriegsgebieten humanitäre Unterstützung leisten, versagen, wie schlimm muss es dann erst da unten sein? Und die selbstorganisierten HelferInnen, die aus Zorn und der Erkenntnis, etwas tun zu müssen, dort hinunter fahren, werden in diese Erzählung des überforderten Europas miteinverleibt.

Dass die Zurschaustellung und gegenseitige Bekräftigung kollektiver Überforderung mitten in Europa stattfindet, ist aus unserer Sicht ein Teil der gesamteuropäischen Inszenierung völliger Hilflosigkeit im Umgang mit Menschen, die hierher kommen, welches folgerichtig ins Narrativ des vollen Bootes passt.

Es gilt, diese Zustände zu skandalisieren und dem Rassismus derer, die schon wieder von einem vollen Boot sprechen, eine entschlossene Menschlichkeit entgegenzuhalten. Des weiteren gilt es, auf das bisher öffentlich nicht thematisierte Versagen der zentralen und institutionalisierten Organisationen hinzuweisen, die ja das offizielle Mandat, das Geld und die Struktur zum Helfen haben. Nicht nur gewährleisten sie vielerorts keine ausreichende Versorgung, oft hindern sie auch Freiwillige, die dadurch entstandene Not wenigstens teilweise zu lindern.

Viele kleine, bewegende Momente und Unterstützung von Einheimischen machten uns immer wieder Mut – dass auch andere, so wie wir, schlicht handelten, um anderen zu helfen oder eine Geste zu zeigen.

Wir denken viel an die Menschen, deren Weg wir versuchten, zu erleichtern. Auch mit ihnen hatten wir viele Gespräche, auch wenn wir uns oft gewünscht hätten, mehr Zeit für Unterhaltungen zu haben.

Solidarität muss – und kann – Grenzen überwinden. Viele von uns haben sich darin in den letzten Wochen geübt und gegenseitig bestärkt. Lernen wir voneinander und ermutigen wir andere, das Gleiche zu tun.